In den USA, Frankreich und Italien ist Percival Everett längst Kult, hierzulande gilt er noch als Geheimtipp. Zeit, das endlich zu ändern: In seinem wohl spannendsten und bewegendsten Roman Erschütterung erzählt der Autor von einer Verzweiflungstat. Weil er seine Tochter nicht vor ihrer unheilbaren Krankheit bewahren kann, entschließt sich ein Vater stattdessen zu einer wahnwitzigen Rettungsmission nahe der mexikanischen Grenze.

In den USA, Frankreich und Italien ist Percival Everett längst Kult, hierzulande gilt er noch als Geheimtipp. Zeit, das endlich zu ändern: In seinem wohl spannendsten und bewegendsten Roman Erschütterung erzählt der Autor von einer Verzweiflungstat. Weil er seine Tochter nicht vor ihrer unheilbaren Krankheit bewahren kann, entschließt sich ein Vater stattdessen zu einer wahnwitzigen Rettungsmission nahe der mexikanischen Grenze.

Zach Wells ist niemand, dem man eine Heldentat zutraut. Schließlich ist der Schwarze Paläontologieprofessor nicht gerade ein netter Mensch. Gegenüber Studierenden und KollegInnen ist er zumeist so schonungslos ehrlich und ironisch distanziert, dass es an Schroffheit grenzt. Auch sich selbst betrachtet er bloß mit selbstgerechter, fast spöttischer Abgeklärtheit. Echtes Engagement für andere, gar Herzlichkeit? Fehlanzeige. Mit den Fossilienfunden aus der abgeschiedenen Höhle, für die er als Experte gilt, scheint er sich wohler zu fühlen als in der Gegenwart lebender Menschen.

Mit einer Ausnahme: Zuhause bei seiner zwölfjährigen Tochter Sarah ist Zach nämlich ein anderer. Die Liebe zu ihr macht einen besseren Menschen aus ihm – und er weiß das. Im Gegensatz zur von Alltag und Entfremdung ermatteten Ehe mit seiner Frau Meg ist die Beziehung zwischen Sarah und ihm von spielerischer Leichtigkeit geprägt. Ob während ihrer regelmäßigen Schachpartien, beim Wandern oder am Esstisch, ständig überbieten die beiden einander mit schlagfertigen Kommentaren oder Insiderwitzen, bei denen Sarahs Mutter außen vor bleibt. Zachs Liebe zu ihr ist so bedingungslos wie aufrichtig, allein sie ist es, die ihm das Leben überhaupt lebenswert erscheinen lässt. Daher ist es auch kein Wunder, dass Zach es als Erster bemerkt: Irgendetwas stimmt mit Sarah nicht. Am Anfang steht ein ungewohnt fahrlässiger Fehler beim Schach, am Ende eine Diagnose, die Zach zutiefst erschüttert. Auf der Suche nach der Ursache für Sarahs rätselhafte Sehstörungen wird bei ihr wird das Batten-Syndrom diagnostiziert – eine unheilbare Krankheit, die für die Zwölfjährige nicht nur baldige Demenz, sondern auch einen frühen Tod bedeutet.

Der erste zweier Wendepunkte im Roman

Es ist Sarahs Diagnose, die den ersten zweier Wendepunkte in Percival Everetts Meisterwerk Erschütterung markiert. Was wie ein sarkastischer Campus-Roman beginnt, kippt so jäh ins Tragische, dass es kaum auszuhalten ist. Auf einmal ist man als LeserIn ganz bei Zach, dem Antihelden, den man eben noch scheitern sehen wollte oder dem man wenigstens eine ordentliche Läuterung an den Hals gewünscht hat. Mit schmerzhafter Klarheit, aber ohne Pathos rückt Everett nun die Hilflosigkeit seines Protagonisten in den Fokus: Egal, was er tut, Zach kann Sarah nicht retten. Ihm und Meg bleibt nichts anderes übrig, als tatenlos zuzusehen, wie ihre Tochter Tag für Tag mehr verschwindet.

Aus Verzweiflung kapselt sich Zach immer weiter von seiner Familie ab. Mit der voranschreitenden Demenz seiner Tochter tritt an die Stelle tiefer Trauer jedoch Entschlossenheit: Als er im Kragen eines im Internet gekauften Hemdes einen eingenähten Hilferuf findet, der ihn auf die Spur entführter mexikanischer Frauen führt, trifft Zack nämlich eine riskante Entscheidung. Wenn er Sarah schon nicht retten kann, dann muss er eben jemand anderen retten, ganz gleich, ob aus Altruismus oder bloß für sich selbst. Anstatt seiner Frau Meg zur Seite zu stehen, bricht Zack ins Gebiet nahe der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze auf, um diese Frauen irgendwie zu retten – und plötzlich nimmt Percival Everetts Roman eine weitere überraschende Wendung.

Wozu sich festlegen?

Bei seinen Büchern weiß man nie, was einen erwartet: Vielleicht ist das neben dem trockenen Humor die größte Konstante im Schaffen von Percival Everett. Sein Literaturagent soll – so jedenfalls die Legende – ihn sogar schon einmal angefleht haben, sich als Autor doch bitte, bitte einmal zu wiederholen. Offenbar vergebens: Keiner der mehr als zwanzig Romane, die der 1956 geborene, preisgekrönte US-Autor und Englischprofessor bislang veröffentlicht hat, gleicht dem anderen. Im Falle von Telephone, so der Titel der für den Pulitzer-Preis nominierten Originalversion von Erschütterung, trifft Everetts Unberechenbarkeit sogar auf ein einzelnes Buch zu. Man munkelt, dass drei leicht abweichende Versionen des Romans existieren sollen …

Typisch für Percival Everett: Wozu sich festlegen? Einer wie er lässt sich halt nur ungern einordnen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Schwarze Schriftsteller selbst in den USA lange eher als Geheimtipp galt – eine Art Writer’s Writer, der vor allem von anderen AutorInnen geschätzt wird, aber nie den ganz großen Erfolg hatte. Trotzdem wächst seine Fangemeinde stetig, wie auch in Frankreich und Italien, wo Percival Everett längst als Kultautor gilt und bereits seit Jahren übersetzt wird. Anders in Deutschland: Hierzulande ist er fast noch ein Unbekannter; tatsächlich ist Erschütterung erst das vierte Buch, das ins Deutsche übertragen wurde.

Von der Westernparodie zum Neo-Western

Ein bemerkenswertes Beispiel für die literarische Spannbreite Everetts erschien bereits 2014 in der Weltlese-Reihe der Büchergilde: Herausgegeben von Ilija Trojanow, der Everett einmal als „literarischen Quentin Tarantino auf Speed“ bezeichnete, bildet der Roman God’s Country einen starken Kontrast zum bewegenden Erschütterung. God’s Country, ursprünglich im Jahr 1994 veröffentlicht, ist eine derbe Westernparodie, die das Spiel mit Genreklischees mit viel Witz auf die Spitze treibt Es ist alles da, was man aus alten Hollywoodschinken und Groschenromanen kennt: die Saloons und die Pistolenduelle, markige Cowboys und Native Americans, Bankräuber und Sheriffs, die ihnen mit dem Galgen drohen. Everetts Personal ist so überzeichnet wie in einer Kino-Groteske, sein Thema jedoch ein ernstes: Indem er dem moralisch verkommenen Ich-Erzähler Curt Marder den aufrechten und integren Schwarzen Fährtenleser Bubba an die Seite stellt, um gemeinsam Marders entführte Frau zu retten, stellt Everett im Laufe des Romans nicht nur den Rassismus seiner Hauptfigur und der damaligen Zeit bloß – er entlarvt auch den inhärenten Rassismus einer ganzen Gattung: Der klassische Western hat die US-amerikanische Kultur geprägt wie kein anderes Genre. Sein Narrativ ist, wie Everett zeigt, aber durch und durch von rassistischen Klischees geprägt, die bis heute in die Gesellschaft hineinwirken.

Obwohl Everetts trockener Witz auch im ungleich ernsteren Erschütterung durchscheint und beide Romane in eine waghalsige Rettungsmission münden, könnten sie kaum unterschiedlicher sein – dabei kommt Everett dem Western im letzten Drittel Erschütterung tatsächlich so nahe wie seit God Country nicht mehr. Als der trauernde Paläontologe Zach Wells im Grenzgebiet zu Mexiko das Fabrikgebäude entdeckt, in der US-amerikanische Neonazis ein gutes Dutzend entführter mexikanischer Frauen zur Arbeit zwingen, findet man sich als LeserIn plötzlich im Setting eines Neo-Westerns wieder und fühlt sich an die trostlosen Wüstenszenen hinter Albuquerque aus der Serie Breaking Bad oder an den Film No Country for Old Men von den Coen-Brüdern erinnert.

Eine Pointe, auf die nur einer wie Everett kommen kann

Mit diesem Bruch im Plot gelingt Everett ein wahres Kunststück: Ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren, wird der anfangs launige, später tieftraurige Roman auf einmal zu einem fesselnden Pageturner, in dem sich der Protagonist ernsthaft in Gefahr begibt. Zwar ist sich Zach im Klaren darüber, dass sein wahnwitziger Plan den Schmerz darüber, Sarah nicht retten zu können, niemals lindern kann, trotzdem sieht er keine Alternative: Er muss diesen Frauen helfen, um irgendjemanden – vielleicht sogar sich selbst – zu retten. Dass Zachs absurd riskante Mission zur Befreiung der Frauen dann ausgerechnet mithilfe eines Hobby-Dichterkreises gelingen könnte, ist eine Pointe, auf die vermutlich nur ein Autor wie Percival Everett kommen kann.

„Thu es oder thu es nicht, beides wird dich verdrießen“, heißt es in dem Zitat von Kierkegaard, das dem Roman nicht ohne Grund vorangestellt ist. Bei der Frage, ob man Percival Everetts Bücher lesen sollte, gilt allerdings das komplette Gegenteil. Es gibt nämlich zwei Arten von LeserInnen, stellte man in der Jury des US-amerikanischen National Book Critics Circle sehr treffend fest: Diejenigen, die Percival Everett lesen – und diejenigen, die etwas verpassen.

Percival Everett: Erschütterung. 288 Seiten. Erschienen bei Hanser und als Lizenzausgabe bei der Büchergilde. Diese Besprechung erschien auch im Magazin 3/22 der Büchergilde, hier kostenlos als Download erhältlich.

Ein Buch, das zu Recht als Meisterwerk gefeiert wird: In ihrem dritten Roman „Dunkelblum“ entfaltet Eva Menasse das Panorama eines österreichischen Dorfes, das von seinen totgeschwiegenen Kriegsverbrechen eingeholt wird – und schafft es, dabei auch noch blendend zu unterhalten.

Ein Buch, das zu Recht als Meisterwerk gefeiert wird: In ihrem dritten Roman „Dunkelblum“ entfaltet Eva Menasse das Panorama eines österreichischen Dorfes, das von seinen totgeschwiegenen Kriegsverbrechen eingeholt wird – und schafft es, dabei auch noch blendend zu unterhalten.

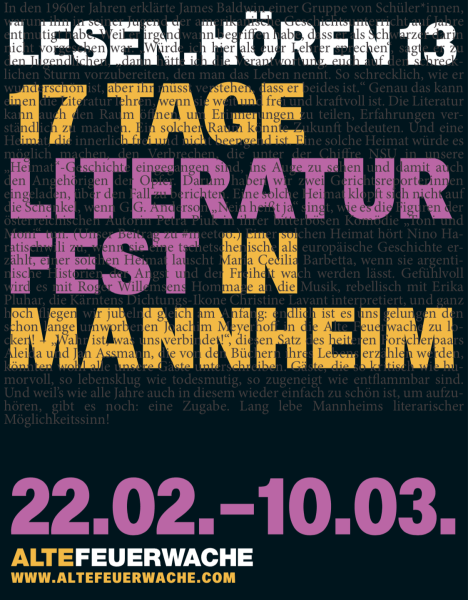

Ich habe es an anderer Stelle bereits erwähnt: Dass ich schon seit Monaten nicht mehr zum Bloggen komme, tut mir mehr weh als euch. Befürchte ich zumindest. Dabei würde ich zu gerne etwas über die Bücher schreiben, die ich zuletzt gelesen habe – und werde das auch tun, sobald ich wieder dazu komme. Momentan bin ich beruflich aber einfach zu stark eingespannt, um dem Anspruch, den ich an mich selbst beim Rezensieren stelle, wirklich gerecht zu werden. Zum Glück darf ich meinen Blog ab dem kommenden Wochenende aber zumindest zeitweise aus dem Winterschlaf wecken: Ich habe nämlich die Ehre, das

Ich habe es an anderer Stelle bereits erwähnt: Dass ich schon seit Monaten nicht mehr zum Bloggen komme, tut mir mehr weh als euch. Befürchte ich zumindest. Dabei würde ich zu gerne etwas über die Bücher schreiben, die ich zuletzt gelesen habe – und werde das auch tun, sobald ich wieder dazu komme. Momentan bin ich beruflich aber einfach zu stark eingespannt, um dem Anspruch, den ich an mich selbst beim Rezensieren stelle, wirklich gerecht zu werden. Zum Glück darf ich meinen Blog ab dem kommenden Wochenende aber zumindest zeitweise aus dem Winterschlaf wecken: Ich habe nämlich die Ehre, das  Als Natascha und Richard eine syrische Flüchtlingsfamilie bei sich aufnehmen, steuert ihre Ehe auf eine Katastrophe zu. In

Als Natascha und Richard eine syrische Flüchtlingsfamilie bei sich aufnehmen, steuert ihre Ehe auf eine Katastrophe zu. In  Sinn und Zweck dieser Rubrik ist ja eigentlich, drei Bücher vorzustellen, die, so unterschiedlich sie vielleicht auch sein mögen, ein bestimmtes Thema miteinander verbindet. Dieser Beitrag ist nun die Ausnahme zur Bestätigung der Regel. Die folgenden Bücher haben nämlich kaum Gemeinsamkeiten – außer dass sie in den

Sinn und Zweck dieser Rubrik ist ja eigentlich, drei Bücher vorzustellen, die, so unterschiedlich sie vielleicht auch sein mögen, ein bestimmtes Thema miteinander verbindet. Dieser Beitrag ist nun die Ausnahme zur Bestätigung der Regel. Die folgenden Bücher haben nämlich kaum Gemeinsamkeiten – außer dass sie in den

Duke ist tot. Erschossen bei einem Raubüberfall, wie sie im brasilanischen Porto Alegre fast täglich passieren. Vor allem in den sozialen Netzwerken ist die Trauer groß, der Hashtag #RipDuke wird sogar zum trending topic bei Twitter. Aber nicht nur die Fans des enigmatischen Kultautors erfahren von seinem Tod aus dem Netz, auch bei Dukes ehemaligen Mitstreitern ist das Entsetzen groß, als sie auf ihr Handy sehen. Fünfzehn Jahre ist es her, seit Aurora, Emiliano und Antero mit Duke befreundet waren. Damals, als das Internet tatsächlich noch Neuland war, eine Spielwiese für Idealisten und Pioniere, gaben sie gemeinsam ein avantgardistisches Online-Magazin heraus. In Daniel Galeras Roman

Duke ist tot. Erschossen bei einem Raubüberfall, wie sie im brasilanischen Porto Alegre fast täglich passieren. Vor allem in den sozialen Netzwerken ist die Trauer groß, der Hashtag #RipDuke wird sogar zum trending topic bei Twitter. Aber nicht nur die Fans des enigmatischen Kultautors erfahren von seinem Tod aus dem Netz, auch bei Dukes ehemaligen Mitstreitern ist das Entsetzen groß, als sie auf ihr Handy sehen. Fünfzehn Jahre ist es her, seit Aurora, Emiliano und Antero mit Duke befreundet waren. Damals, als das Internet tatsächlich noch Neuland war, eine Spielwiese für Idealisten und Pioniere, gaben sie gemeinsam ein avantgardistisches Online-Magazin heraus. In Daniel Galeras Roman  Bald ist es wieder so weit: Am 15. August wird die Longlist des

Bald ist es wieder so weit: Am 15. August wird die Longlist des  Vor einigen Monaten habe ich

Vor einigen Monaten habe ich